主治功效(症狀或疾病)

方劑介紹

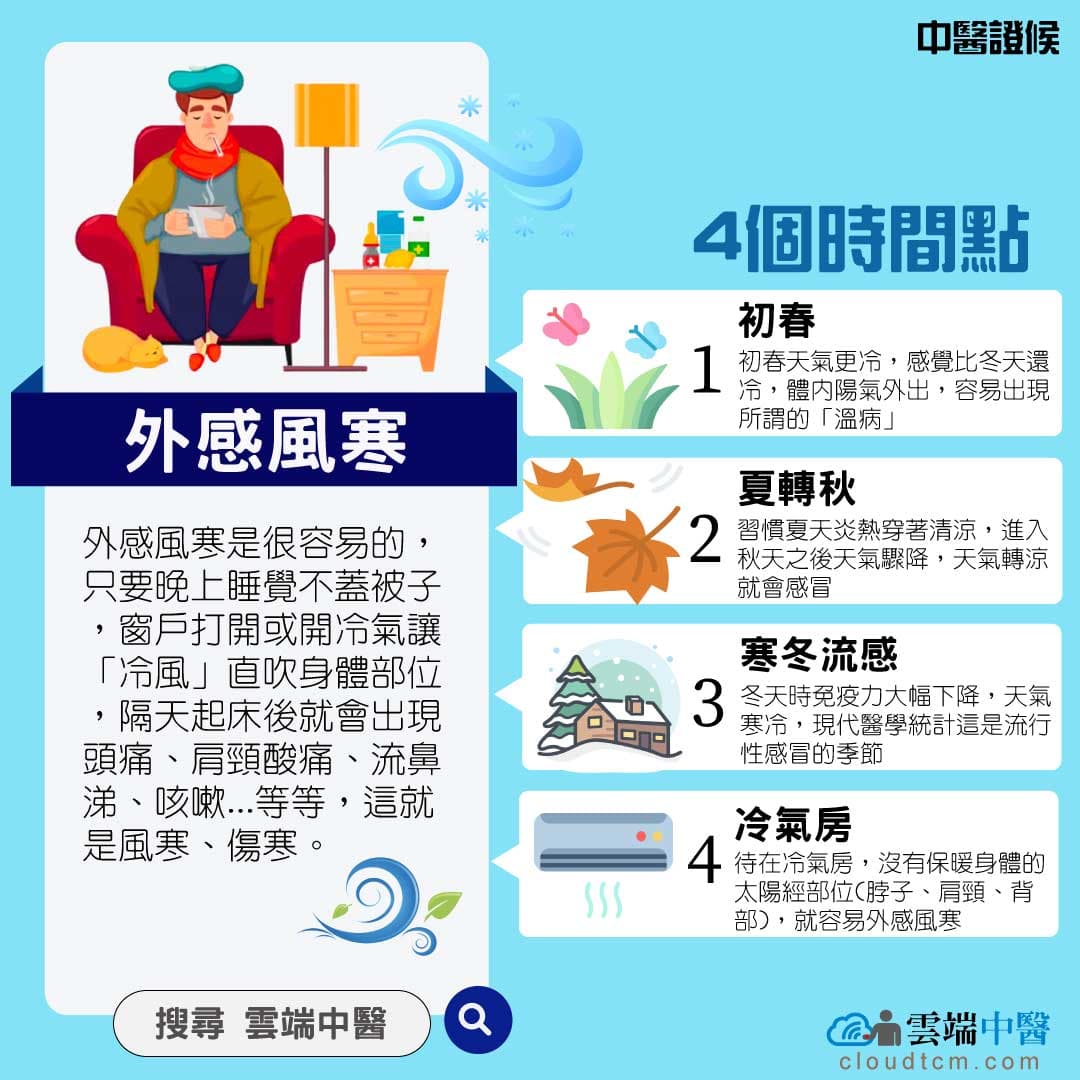

小青龍湯是一個相當熱門且重要的中藥方劑,尤其是台灣、日本與香港人的最愛,在Google Trend始終是熱門中藥。尤其是每年2-3月時最明顯,因為在這段期間有很多人會開始過敏,出現各種類似感冒症狀,這改善感冒、鼻病與過敏很有效!

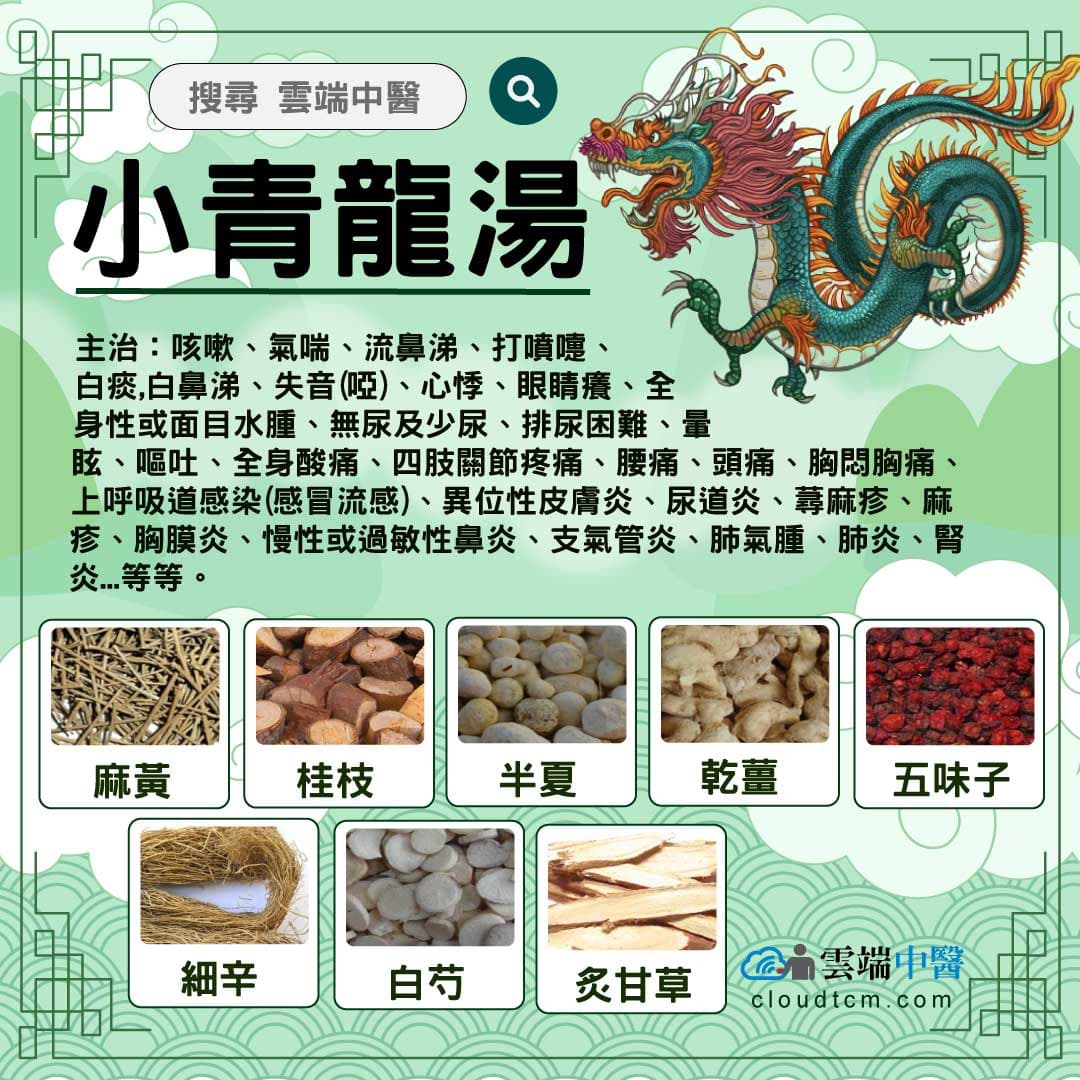

本方從藥物組成來看,「麻黃跟桂枝」為一組,「乾薑、細辛」為一組,「半夏,芍藥與五味子」為一組。主要就是改善體內本來就有寒濕,又外感風寒,所產生的一種鼻病、咳嗽或氣喘。

小青龍湯是麻黃湯證的變化型,這裡提到的「發熱」是泛指太陽表實證的所有典型症狀,例如:惡寒、無汗、頭痛、身痛....等等證。

《傷寒論》中運用麻黃、桂枝就是感冒的表證,有麻黃主要就是用在「無汗」、「惡寒發熱」與「全身痛」上。然因有桂枝,所以臨床實務上,用於「有汗」或「不惡寒發熱」也有效果。

原本體內就有寒濕,所以這個痰會是白色的、泡沫的、粘稠的,很難咳出來,這就是「寒飲的痰」,一旦開始咳喘,躺下來就不舒服。既然是「寒飲」,就必須用「溫化」的策略。

本方目的在辛溫解表,以散外感之風寒。辛散溫化,而驅除體內之痰飲。小青龍湯可謂溫脾肺、去寒邪、化痰飲之極品!適合寒性陽虛體質的人,每年有一段期間必定需要使用!

《難經/四十九難》提到:「形寒飲冷則傷肺」。水寒相搏,內外相引,飲動不居,水寒射肺,肺失宣降,故咳喘痰多而稀;水停心下,阻滯氣機,故胸痞;飲動則胃氣上逆,故乾嘔;水飲溢於肌膚,故浮腫身重;舌苔白滑,脈浮為外寒里飲之佐證。

依照《傷寒論》描述,當一個人得到外感傷寒後,因為胃脘的部位(心下)有水氣,也就是中醫所說的痰飲停留在心下胃院部。

與外感之風寒相激盪,導致氣逆水升,上逆犯肺就會咳嗽,橫犯胃腑則乾嘔,這是主要症狀。有時候也會發喘,因此小青龍湯可以治療咳嗽與氣喘。

體內有痰飲者,通常是不會口渴的,但是如果因為水飲停聚阻礙體內氣機,導致「氣不化津」者,也會出現口渴,但不是很嚴重的渴,只是想要小喝一下水,不是那種體內有熱證的渴。

因為體內水氣運作不暢,所以也會影響膀胱氣化功能,則小便不利,小腹脹滿。水氣上逆,咽喉部位有氣逆阻塞、梗塞感。

如果服用小青龍湯後反而開始口渴,這是體內津液調整,快要康復的正常狀況,等待正氣恢復之後,口渴就會消失。

基於此,此方是治療外感風寒,寒飲內停,氣喘咳嗽的常用方,臨床應用以惡寒發熱,無汗,喘咳,痰多而稀,舌苔白滑,脈浮為辨證要點。

從古代現代大量資料發現,小青龍湯可以明顯治療肺系相關疾病,現代臨床將之廣泛用於呼吸系統病症的治療,並取得滿意效果,簡易分類如下:

- 氣管與鼻炎疾病:過敏性鼻炎、慢性氣管炎、肺氣腫、肺心病、小兒氣喘、支氣管哮喘、支氣管肺炎、大葉性肺炎、結核性胸膜炎、慢性鼻炎、老年失音...等。以小青龍湯加減治療老年慢性支氣管炎急性發作效果很好。

- 心肺及腎臟疾病:臨床曾用來治療失音、心悸、氣胸、急性腎炎、腎病綜合徵、卡他性眼炎、蕁麻疹、腦血管疾病...等,皆以體內「陽虛痰飲」為診斷依據。

- 泌尿系統疾病:以本方加味治療泌尿系感染8例,全部病例均經尿檢確診。以小青龍加茯苓、澤瀉,氣虛者酌加黨參、黃耆,結果全部治癒,服藥最少者3劑,最多者12劑,平均8劑

- 藥物過敏:小青龍湯配合脫敏湯治療藥物過敏86例,並設西藥對照組(對症支待療法)88例,中藥組治療前後自身對照及治療後兩組比較,均有顯著差異。

傳統服藥法

麻黃8分(去節,5分),桂枝8分,白芍8分,甘草8分,乾薑(炮,5分),半夏1錢,五味11粒。水煎,熱服。先服2劑。 上九味,以水2升(一斗),先煮麻黃去上沫,納諸藥,煮取600毫升(三升),強人服200毫升(一升),羸者減之,日三服。小兒服四合(80毫升)。

方劑組成解釋

此為表實內飲之治方。方中用麻黃、桂枝、發汗解表。細辛、乾薑、半夏、以溫散在裏之水飲。芍藥、五味子、予以收歛、散中有收,可防肺氣耗散太過之弊。 對此外寒內飲之證,若不疏表而徒治其飲,則表邪難解;不化飲而專散表邪,則水飲不除。故治宜解表與化飲配合,一舉而表裡雙解。

方中麻黃、桂枝相須為君,發汗散寒以解表邪,且麻黃又能宜發肺氣而平喘咳,桂枝化氣行水以利里飲之化。

乾薑、細辛為臣,溫肺化飲,兼助麻、桂解表祛邪。然而素有痰飲,脾肺本虛,若純用辛溫發散,恐耗傷肺氣。

故佐以五味子斂肺止咳、芍藥和營養血,二藥與辛散之品相配,一散一收,既可增強止咳平喘之功,又可制約諸藥辛散溫燥太過之弊;半夏燥濕化痰,和胃降逆,亦為佐藥。

炙甘草兼為佐使之藥,既可益氣和中,又能調和辛散酸收之品。藥雖八味,配伍嚴謹,散中有收,開中有合,使風寒解,水飲去,宣降復,則諸症自平。

注意事項及副作用

因本方多溫燥之品,故陰虛乾咳無痰或痰熱證者,不宜使用。

現代藥理研究

現代實驗室研究小青龍湯具有顯著的藥理效應,分列如下:

- 平喘效應:小青龍湯及其主要組成藥的水煎劑和醇提取液,能有效地拮抗組織胺、乙酰膽鹼和氯化鋇所致的離體豚鼠支氣管平滑肌痙攣,對豚鼠雕體氣管干滑肌均有不同程度的鬆弛作用,具有顯著的平喘作用。小青龍湯全方醇提取液對氣管的鬆弛作用較全方水煎劑強對三種致痙劑引起的氣管痙樂性收縮,均有抑制作用。

- 擴張外周血管,昇高皮膚溫度:小青龍湯對離體免耳灌流給藥後,灌流液的流出量較給藥前明顯增加並持續5-10分鐘之久。本方給藥後半小時,大鼠足溫度明顯高於對照組,一般於3小時左右恢復正常。

- 抗過敏作用:對鼻過敏症患者給予小青龍湯浸劑治療,並檢查患者血中給藥前後 IgE,cAMP,組織胺含量的變化,結果給藥後血中IgE 含量有明顯降低;血中組織胺含量有明顯下降;血漿中cAMP 值明顯昇高。實驗結果證實,本方對多種因素引起的變態反應具有多環節的調節作用,抑制抗體生成和過敏介質的釋放,對抗過敏介質作用和炎性反應等,由此表現出較強的抗過敏作用。

- 防癌效應:小鼠致癌抑制實驗表明,本方具有較為明顯的抑制癌腫形成的作用。能改善腎上腺皮質功能,擴張外周血管,增加血流量等。

小青龍湯的經絡型態

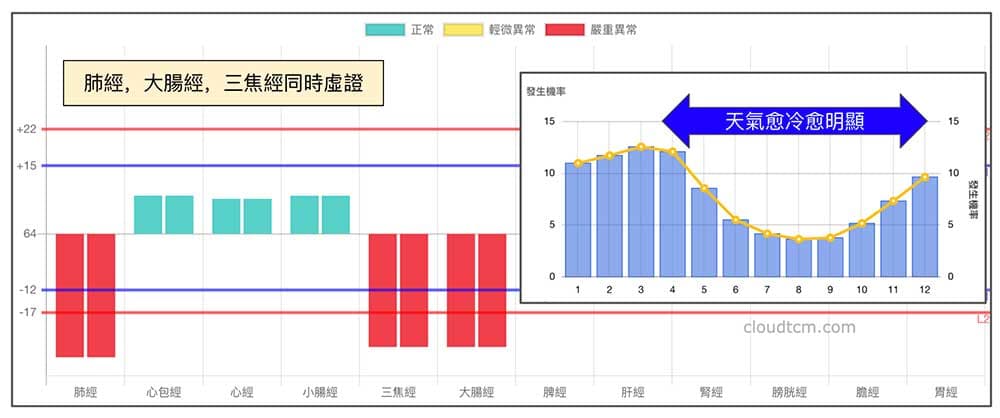

小青龍湯在Google Trend始終是熱門中藥,尤其是每年2-3月時最熱門,這是因為在這段期間有很多人會開始出現各種感冒、過敏症狀。

運用經絡檢測,從大量現代人的經絡數據中,也可以印證這件事。每年到了這段期間,肺經、大腸經與三焦經有一定比例的人就會出現虛證,運用「小青龍湯」效果就特別好。

尤其是寒性陽虛體質的「倒鐵三角」經絡型態,效果更是明顯。證明這是寒性體質,體內本來就有寒濕,又外感風寒,所產生的一種鼻病、咳嗽或氣喘現象。

相關證候

相同名稱方劑

小青龍湯, 出處:《易簡方》。 組成:半夏、茯苓、細辛、甘草、官桂各等分,麻黃、芍藥倍之,乾薑、五味子各增1半。 主治:久年咳嗽,痰涎壅盛,夜不得睡;腳氣喘急。

小青龍湯, 出處:《會約》卷十九。 組成:麻黃8分(去節,5分),桂枝8分,白芍8分,甘草8分,乾薑(炮,5分),半夏1錢,五味11粒。 主治:肺經受寒,咳嗽喘急,將成肺癰。

小青龍湯, 出處:《聖惠》卷九。 組成:桂心1兩,五味子半兩,麻黃1兩(去根節),白芍藥2兩,細辛3分,乾薑3分(炮裂,銼),甘草1兩(炙微赤,銼),半夏半兩(湯洗7遍去滑),杏仁20枚(湯浸,去皮尖雙仁,麸炒微黃)。 主治:傷寒4日,因下後大渴,服冷藥過多喘急者。肺經受寒,咳嗽喘急。

小青龍湯, 出處:《傷寒論》。 組成:麻黃3兩(去節),芍藥3兩,細辛3兩,乾薑3兩,甘草3兩(炙),桂枝3兩(去皮),五味子半升,半夏半升(洗)。 主治:解表散寒,溫肺化飲。發越風寒,分利水氣。行水發汗。外發太陽之表實,內散三焦之寒飲。主治:外感風寒,內停水飲。惡寒發熱,無汗,咳嗽喘促,痰多而稀,不渴飲,或身體疼重,肢而浮腫,舌苔白,脈浮或浮滑。傷寒表不解,心下有水氣,乾嘔,發熱而咳,或渴,或利,或噎、或小便不利,少腹滿,或喘者;傷寒,心下有水氣,咳而微喘,發熱不渴。溢飲;咳逆倚息不得卧;婦人吐涎沫。肺氣不利,咳嗽喘急,胸膈煩悶,痰盛涎多,喉中有聲,鼻塞清涕,頭痛目眩,肢體倦怠,咽嗌不利,嘔逆惡心。時行風邪在肺,咳嗽喘急多痰,而陰寒氣甚,邪不易解者;瘟疫,若傷風兼寒而發熱咳嗽者;外感之嗽,若冬月寒盛氣閉,邪不易散者;實喘,若冬月風寒感甚者。肝肺受寒,咳嗽喘急。水寒相搏發呃。水寒射肺而咳,脈浮;痰飲停於胸胃咳嗽;勞極,形寒寒飲傷肺,肺傷少氣,咳嗽鼻鳴。水寒在胃,久咳肺虛。冷嗽;喘因寒邪入肺者,皮膚痛,寒熱,上氣,喘咳動肩背,呼吸不利,右寸沉而緊,亦有六部俱伏者;齁喘者,積痰在肺,遇冷即發,喘鳴迫塞,但坐不得卧、外寒與內飲相搏。妊娠感風寒喘嗽。秋濕內伏,冬寒外加,脈緊無汗,惡寒身痛,喘咳稀痰,胸滿舌白滑,惡水不欲飲,甚則倚息不得卧,腹中微脹。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...